内田樹 Retweeted

ばれりん @pavlova9655 ·; 2月20日

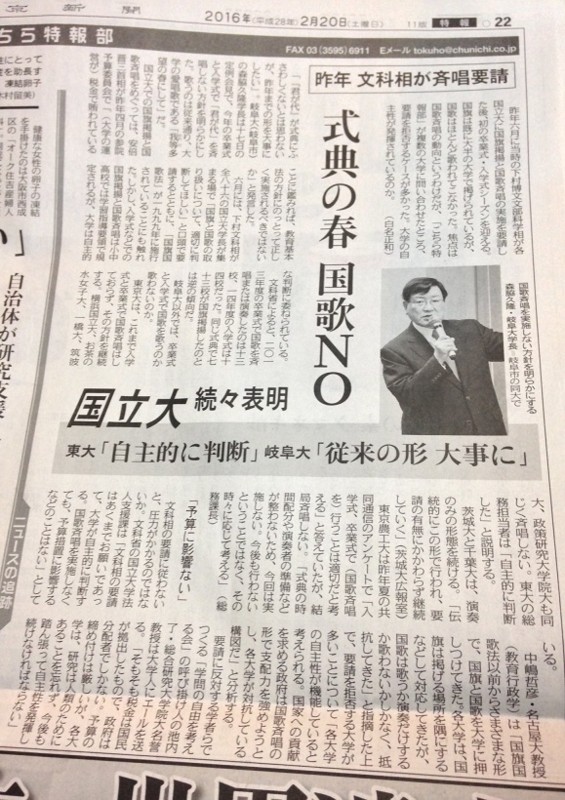

国歌 NO❗️

国立大、続々表明。

『そもそも税金は国民が拠出したもの。政府は分配者でしかない。予算の締め付けは厳しいが、各大学は、研究は人類のためにあることを忘れず、今後も踏ん張って自主性を発揮し続けなければならない』

東京新聞

◎これに対して、馳文科相が「恥ずかしい」と。朝日新聞デジタル(4日前):

岐阜大が国歌斉唱しない方針 馳文科相「恥ずかしい」

馳浩文部科学相は21日、金沢市で記者団に、岐阜大学の森脇久隆学長が卒業式などで国歌「君が代」を斉唱しない方針を示したことについて、「国立大として運営費交付金が投入されている中であえてそういう表現をすることは、私の感覚からするとちょっと恥ずかしい」と述べた。

卒業式や入学式での国歌斉唱は昨年6月、当時の下村博文・文科相が全国の国立大学長らに要請していた。岐阜大は前身の旧制学校の校歌を式で斉唱しており、森脇学長は今月17日の定例記者会見で、これまで通りの方針で臨む考えを示していた。

馳氏は21日、金沢市内での講演で「岐阜大学の学長が国歌を斉唱しないと記者会見した」と指摘。その後、記者団に「(下村氏の要請は)大学の自主的な活動についてああしろ、こうしろと言うものでもない。学長が(斉唱しないことに)言及することはちょっと恥ずかしい」と語った。

◎朝日新聞デジタル(2日前)「馳文科大臣、改めて岐阜大、恥ずかしい」:

馳氏、岐阜大を改めて批判 「国立大として恥ずかしい」

馳浩文部科学相は23日の閣議後会見で、国立大の卒業式や入学式での国旗掲揚や国歌斉唱について、「君が代を斉唱することは、私は望ましいと思っている」と述べた。岐阜大学の森脇久隆学長が国歌斉唱しない方針を示したことは「一つの自主的な判断」としながらも、「日本人として、特に国立大学としてちょっと恥ずかしい」と改めて批判した。

馳文科相は、国歌斉唱などが望ましい理由について、「国費も投入されている。日本社会のすべての方々に感謝の気持ちを表現する場合に、儀礼的な側面を重要視する必要がある」と説明。一方、実際にやるかやらないかは「自主的に、また適切にご判断をいただければいい」とした。<以下略>

◎これに対して、「恥ずかしいのはどっち?」。内田樹氏のツィート欄から:

山崎 雅弘 @mas__yamazaki 2月22日 ·

岩田健太郎 @georgebest1969

運営交付金をちらつかせてコメントする恫喝的な態度のほうが恥ずかしいです、馳大臣。ー岐阜大が国歌斉唱しない方針 馳文科相「恥ずかしい」:朝日新聞デジタル http://www.asahi.com/articles/ASJ2P5GMFJ2PUTFK003.html …

山崎 雅弘さんが岩田健太郎をリツイートしました

最近は本当に、この手の「結局金だろ?」という手法ばっかりになってきた。交付金を絞っておいて防衛産業に協力的なら金を出す。沖縄の外国軍基地問題で政権に協力的な地元自治体には金を出す。金と恫喝だけで政治と社会が動いていく国になっている。

◎こちらも、まだまだあります:

内田樹 Retweeted

菅野完 @noiehoie · 19時間19時間前

文科相が「国費投入してんだから、君が代歌え」っつーことは、「愛国心は金で買える」と、文科省は考えてるんだろうな。

Daisuke Tano @tanosensei ·; 19時間19時間前

ついでに言うと、毎年運営交付金減らすってことは、愛国心も毎年減らしていいんですよね。

早川タダノリ @hayakawa2600 · 6時間6時間前

文部大臣自らが教育機関における「君が代」斉唱は換金可能であることを言外に漏らしてしまったので、明治学制以来の「国民儀礼」にまとわりついてきた「崇高さ」の幻がかき消され、戦後的な言い訳であった「国際マナーを身につける」論も意味を無くした。結局「言うことを聞け」でしかなかったわけで。

◎内田樹氏の「カネと大学」についてのツィートです:

内田樹 @levinassien · 6時間6時間前

・文科省が「金で大学は動く」という経験則に居着くようになったのは21世紀に入ってからだと思います。それまでは曲がりなりに教育行政上の指示には「科学的理由」らしきものが示されていました。「シラバスを書け」と言い出したときからですね、文科省が行政命令の根拠を一切示さなくなったのは。

・「シラバス」というのは商品の仕様書をモデルにしたものです。それが開示されることで教育効果がどれだけ上がるかについて文科省はエビデンスを示したことがありません。科学的理由のまるでないこの行政命令を出したときに、文科省は「いやなら金をやらん」という恫喝を採用しました。

・そのとき文科省は「大学人は金で動く。科学的根拠のない指示でも、『金をやる』といえばどんな大学でも実施する」という大学観を語ったわけですけれども、そのとき以来文科省は「あらゆる人間は金で操作可能である」というみすぼらしい経験則を以て教育原理の根本に据えることになりました。涙。

◎内田樹氏のリツィートです:

早川タダノリ

@hayakawa2600

早川タダノリさんが高橋なつなをリツイートしましたところが、いくら一生懸命に「日の丸」を掲げ「君が代」を歌っても、交付金は上がらないし待遇も改善されないというのが、ブラック国家「日本」のスゴイところ。上記二つのアイテムは所詮国家への従順の証にすぎず、これをクリアしたら次の要求が来る。

高橋なつな@LeQpfS2dOFXxZKL

高橋なつなさんが早川タダノリをリツイートしました

さて、大学教員の皆さん、金のために君が代を歌おうではないか!さあ、みんな歌おうぜ!全ては金のために!

内田樹 @levinassien ·; 36分36分前・「留学必須」をうたう大学が増えています。4年の教育のうち1年分をアウトソーシングして、徴収した授業料からいくぶんか中抜きできるので、大学としては何もしなくてもお金が入る「おいしい」ビジネスモデルなんだそうです・・・

・グローバル化度は(1)留学生派遣・受入数(2)外国人教員数(3)英語による授業数(4)海外提携校数(5)TOEFLなどの目標スコア(6)教員の海外派遣数などによって数値的に表示されます。これによって全大学が「グローバル度ランキング」で1位から750位まで格付け可能になります。

・大学の価値は「グローバル化度」で数値的に格付けできるということになれば大学は750位から順に淘汰されてゆきます。文科省は国民の就学機会の増大のための機関ですので、淘汰のノウハウを持ちません。だから、「淘汰される順番を一意的に表示できる方法」に飛びついたのでした。

・生き残るために大学は必死になって規格化・標準化された「グローバル人材」を人形焼きのように叩き出しています。でも、規格化された労働者とは「互換可能な労働者」つまり「おまえの換えなんかいくらでもいるんだよ」と言って限りなく雇用条件を切り下げられる労働者のことなんです。

・いずれにしても日本の大学は文科省に領導されて自滅の方向にぞろぞろと向かっていることはたしかです。再生の道はあるのか。「助成金なんか要らない。グローバル化なんかしない」と突っ張って、建学の理念、固有の教育方法に立ち戻る決断をした私学は小規模校なら生き延びられるかもしれません。