12月4日はアフガニスタンで中村哲さんが運転手や護衛の人たちと一緒に何者かに銃撃された悲劇の日でした。この日発行されたペシャワール会報に掲載された記事が中村哲氏の最期の生きたメッセージとなりました。昨日の記事のほかに、「水のよもやま話(5)」として『柳の話』という記事も掲載されています。

現地の用水路の護岸と強化のために柳が植えられていますが、その柳についてのお話です。さすが昆虫博士?というか、先生は時間があればやりたいことに昆虫採集をあげておられますが、この柳のお話は、詩歌や童謡に歌われる柳から”柳に幽霊”の話まで書かれていてとても楽しい読み物になっています。先生の別の一面をうかがい知ることができる記事だと思います。全文書き移してみます。最後に緒方貞子さんの思い出も書いておられますので、それも。

現地の用水路の護岸と強化のために柳が植えられていますが、その柳についてのお話です。さすが昆虫博士?というか、先生は時間があればやりたいことに昆虫採集をあげておられますが、この柳のお話は、詩歌や童謡に歌われる柳から”柳に幽霊”の話まで書かれていてとても楽しい読み物になっています。先生の別の一面をうかがい知ることができる記事だと思います。全文書き移してみます。最後に緒方貞子さんの思い出も書いておられますので、それも。

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

柳の話

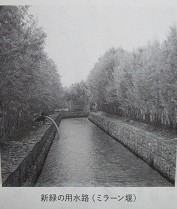

我々が用水路建設で行う柳枝(りゅうし)工は、すっかり定番となって、柳のない水路は物足りなく思えるほどになった。今年四月、二〇〇三年にはじまる「緑の大地計画」でPMSが行った植樹が一〇〇万本を記録、そのうち六〇万本が柳だ。付き合いも長くなったので、ここで紹介しておきたい。

□水辺で元気

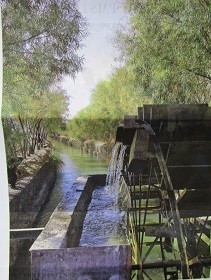

たいていの樹木は水に浸かり続けると死ぬ。湿地に木が生えないのはそのためだ。柳は不思議な木で、水腐れを起こさず、むしろ水辺で元気がよい。流水からも酸素を取り込む水草のような性質があるからだ。初夏、柳の根方を見ると、岸辺から張り出す毛根が観察される(写真1)。まるで赤い毛氈(もうせん)のように、鮮やかだ。古くから岸辺の保護に用いられ、日本でも「川端やなぎ」は馴染み深い。日本で一般的なのは「しだれやなぎ」で、幽霊の姿を連想させ、怪談によく登場する。しだれやなぎは中国原産で、奈良時代に渡来して全国に広がったと言われている。実際、日本の地名や人名には柳が頻繁に登場する。

たいていの樹木は水に浸かり続けると死ぬ。湿地に木が生えないのはそのためだ。柳は不思議な木で、水腐れを起こさず、むしろ水辺で元気がよい。流水からも酸素を取り込む水草のような性質があるからだ。初夏、柳の根方を見ると、岸辺から張り出す毛根が観察される(写真1)。まるで赤い毛氈(もうせん)のように、鮮やかだ。古くから岸辺の保護に用いられ、日本でも「川端やなぎ」は馴染み深い。日本で一般的なのは「しだれやなぎ」で、幽霊の姿を連想させ、怪談によく登場する。しだれやなぎは中国原産で、奈良時代に渡来して全国に広がったと言われている。実際、日本の地名や人名には柳が頻繁に登場する。

世界に三〇〇種とも言われ、中間種もあるので、実際は分類できないほど多いらしい。日本の在来種はネコヤナギが有名だ。アフガニスタンでは「しだれ」を殆ど見かけず、我々が現地で使用するものは「コリヤナギ」の近縁種と思われ、枝はピンと張っている。そのせいか、柳にまつわる怪談話はない。

柳もおしべとめしべがあり、一応は虫媒花である。但し、雌雄が別々の枝に着く。春三月、芽吹く若葉に混じって、花が観察される(写真2/ 左雄花・右雌花)。ネコヤナギのふっくらした花はおなじみだ。日本のしだれやなぎに雌花がないことは良く知られ、専(もっぱ)ら挿し木で広がったらしい。

柳もおしべとめしべがあり、一応は虫媒花である。但し、雌雄が別々の枝に着く。春三月、芽吹く若葉に混じって、花が観察される(写真2/ 左雄花・右雌花)。ネコヤナギのふっくらした花はおなじみだ。日本のしだれやなぎに雌花がないことは良く知られ、専(もっぱ)ら挿し木で広がったらしい。

□色彩の魅力ーー詩歌の柳

鮮やかで柔らかい独特の緑色が印象的で、昔から詩歌に登場する。万葉集などでも謳われ、中国の古典には、そのまま「柳色」という表現で登場する。春から初夏、たおやかで、かつ夢のように鮮やかな色彩は、何故か郷愁を誘い、一度見ると忘れない。

やはらかに 柳あをめる 北上の

岸辺に見ゆ 泣けとごとくに

これは望郷の詩である。おそらく柳の群落は、どこの里でも見られた故郷の風物でもあったのだろう。

渭城の朝雨 軽塵を潤し

客舎青青(せいせい)柳色(りゅうしょく)新たなり

君に勧む更に盡くせ一杯の酒

西のかた陽關を出ずれば故人無からん

「元二の安西に使するを送る」王維

これは唐代の有名な漢詩で、かつて送別会で盛んに謳われた。たいていが酒の席だったから「一杯の酒」に力が入り、前の「柳色」まで深く想像できなかった。しかし、アフガニスタンで灌漑の仕事を始めてから、やっとこの詩の情感が理解できるようになった。前の二行がないと、「もう会えない」という後半の切々たる思いは伝わらない。細かい砂漠の塵で覆われる内陸の乾燥地帯は、時折朝方に霧雨が下る。雨が去ると空気が澄み渡り、木の葉の緑が鮮やかに表れる。特にこの季節の柳の色は目が覚めるように美しい。故郷を偲ばせる情景の中で、遠くへ旅立つ親友を送るのである。

□柳の精・聖なる木

縁起を担ぐ人は、柳を庭に植えない。三途の川など、川の岸辺は昔からこの世とあの世の境界と考えられ、柳がそれを連想させるからだ。幽霊の姿も、しだれ柳から想像されやすい。

柳はそのしなやかさから女性が想像され、柳腰という言葉もある。古くから柳の精が女に化けて男をたぶらかすという話が各地にあるが、必ずしも恐ろしい妖怪ではなく、小泉八雲の怪談の「青柳の話」は、可憐な娘が登場する悲恋の物語だ。

キリスト教では、演技の良い木として扱われる。切り口から旺盛に新たな枝をだすさまが、復活の象徴として理解されるらしい。福音書のクライマックス、イエスのエルサレム入城の際、民衆が路上にシュロの枝を敷いて迎えたという故事がある。これを記念する「シュロの主日」には、早春に芽吹くネコヤナギが世界中で広く使われている。

□折れない柳の枝

「柳の枝に雪折れなし」というように、新鮮な柳の枝は、曲げることはできても、決して折れない。中国では弓矢の矢に使われ、日本語のやなぎという言葉も矢に由来する。曲げてもすぐ戻るので、かつて別れの際に柳の枝を手向けるという風習もあったらしい。

アフガニスタンでは細い枝を集めて編み、手籠を作る。最近ではみかけなくなったが、日本では柳行李が有名で、古くから旅行や行商の荷物入れとして、今の旅行カバンのように用いられた。

鞭にも使われたらしく、童謡「歌を忘れたカナリア」(西城八十・作詞)に出てくる。その中に、「歌を忘れたカナリアはーー柳のムチでぶちましょか」と穏やかでない一節がある。「いえいえ、それはかわいそうーー象牙の船に銀の櫂(かい)、月夜の海に浮かべれば、忘れた歌をおもいだす」と続く。子供の頃からこの歌が好きで、この齢になっても覚えている。叩いたり責めたりしても、人は良くならない。心和む情景の中に置けばよい。その通りだ。第一美しい柳を鞭に使うなど、よろしくない。

鞭にも使われたらしく、童謡「歌を忘れたカナリア」(西城八十・作詞)に出てくる。その中に、「歌を忘れたカナリアはーー柳のムチでぶちましょか」と穏やかでない一節がある。「いえいえ、それはかわいそうーー象牙の船に銀の櫂(かい)、月夜の海に浮かべれば、忘れた歌をおもいだす」と続く。子供の頃からこの歌が好きで、この齢になっても覚えている。叩いたり責めたりしても、人は良くならない。心和む情景の中に置けばよい。その通りだ。第一美しい柳を鞭に使うなど、よろしくない。

□河川工法の中の柳(柳枝工・りゅうしこう)

ヤナギは岸辺で旺盛に成長して根を張るので、古くから護岸に用いられてきた。我々の現場では、主に用水路壁のふとん籠工と併せて行われる。石の隙間に細かい根が入り込み、生きた籠として石垣の構造を保つ。

しかし、クナール河のような急流の自然河川では柳枝工は使えない。主に緩やかな川で用いられる。粗朶(そだ)沈床は、生きた柳枝で編んだ網を沈めて水辺で根を張らせ、岸辺を守る本格的な伝統工法だ。我々もずいぶん試みたが、水位差さが激しいクナール河には向かない。そこで、独立したふとん籠周囲に編み込んで叢生(そうせい)させ、河原に多数を埋設、砂州表面の保護に用いた。形が生け花の剣山に似ているので「剣山粗朶柵」などと称している。その他、川辺の水制間に植え、土留めとして斜面保護に使うことも多い。

条件が良ければ、ヤナギは十メートルを超える大木になるが、寿命は案外短い。昆虫たちには人気の樹の一つで、ガ、ハムシの幼虫が葉を好み、カイガラムシが小枝の樹液を吸い、カミキリムシやゾウムシが幹に穴をあけて棲みつき、産卵する。たいていは共生しているが、古くなると樹に元気がなくなって、シロアリがつくと枯れることもある。

維持するのは定期的な刈り込みか伐採がよい。切り株から盛んにシュート(若い枝)を発し、普通五年以上たった群落なら、二年で完全に回復する。殺虫剤は厳禁だ。ひどい食害でも群落全体がやられることは先ずない。駆除は天敵の鳥やテントウムシに任せ、古くなったら伐採して新枝に更新するのが一番良い。

植樹は全て挿し木で、適期は晩冬、水やりはバケツによる手作業だ。以前、能率を上げるために水ポンプを使っていたが、活着率は芳しくなかった。十年ほど前、来ていた梅本ワーカーがバケツの方が確実と言い出し、試しに実行したところ、活着率九九%という驚くべき結果が出て、以来それを採用している。幼木は手作業で大事に扱う方がよく、ポンプでは土が洗い流され、木が固定しにくいと考えられる。

最近では、作業員がさらに考えて、補水を工夫した「挿し木床」が大成功、季節を問わず、いつでも植えられるようになった。限られた工期では画期的なことである。

こうしてヤナギは最も身近な植物となり、作業地内のいたるところで柳の群落がみられるようになった。PMSの用水路工、排水路工、護岸工、法(のり)面工には必ず柳の群落があり、その長さを合計すると優に百キロを超えるだろう。

いたるところで、美しい緑が道行く人たちの心を和ます。着工以来六O万本、柳の精たちが多数現れることを待ち望んでいる。

--追悼--

緒方貞子さんの思い出

中村 哲

緒方貞子さんは最も親近感を覚えてきた大先輩の一人です。 国連難民高等弁務官時代はペシャワールのアフガン難民キャンプで、JICA理事長時代はアフガン復興をめぐって、ジャララバードや東京で何度もお話をする機会に恵まれました。

我々が二OO三年以来行っている灌漑事業、「緑の大地計画」についても強力な支持者で、陰に陽に声援を惜しまれませんでした。用水路が要所を開通したときは必ず祝電が届き、職を退かれたのちもその後の様子を気にかけておられました。二〇一〇年から八年間続いたJICA=PMS共同事業では取水堰の技術的完成を目指すものでしたが、緒方さんの背後からの支えが大きな力になっていました。

氏は理念の人道・平和主義者ではなく、その主張する「人間の安全」が光彩を放つのは、現場で話ができる方だからでした。その言動は常に実際的、行動的でありました。「国際貢献」という抽象論を嫌い、「おかれた位置が国際貢献そのもの」ととらえ、そこから可能性と責任を問うという一貫した姿勢で、多くの人々を励ましてきました。暖かい大きな火が消えた気がしています。

天にある御霊の平安を心からお祈り申し上げます。(「カトリック新聞」二〇一九年十一月十日掲載に加筆)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV(ペシャワール会報No.142号より)