◎昨日、6日の土曜日、近くの桜のトンネルでは、お花見客の車とカメラマンで賑わっていました。ノロノロ運転の車も歩道の人波もみな上を向いてお花見です。丁度、入園式帰りで記念写真を撮っている親子連れも。

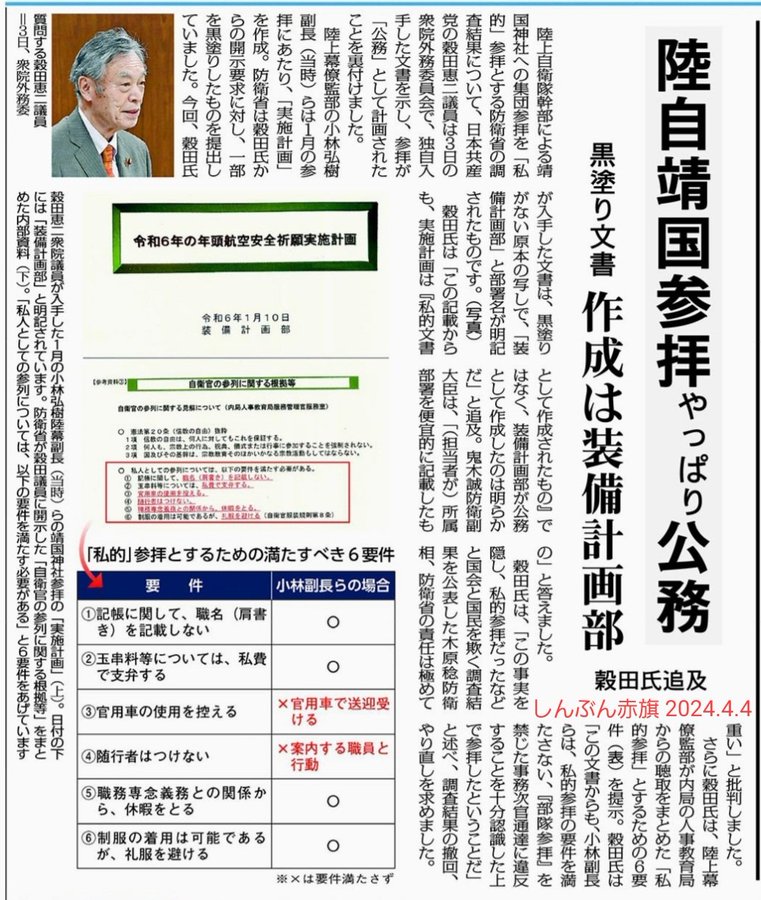

🔲陸上自衛隊幹部の靖国参拝はやはり「公務」だったと国会で追及:

🔲国民には内緒?で『軍国主義』復活が進んでいるように見えます:

🔲宗教学者の島薗氏が朝日の記事を紹介:

内田樹さんがリポスト

🔲大事な記事だと思って残しておいたのですが、島薗進氏が紹介されていたので改めて取り出してみました。憲法について考える切っ掛けと視点が得られる内容なのでコピーと書き移しで記録しておきます。3月26日(火)の朝日新聞です。

◇1985年の中曽根康弘首相の靖国神社公式参拝までは政教分離はかなり厳格に守られていたのに・・・

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

陸上自衛隊や海上自衛隊の幹部を含む自衛官らによる靖国参拝が相次いで明らかになり、「政教分離に反するのではないか」などと議論を呼んでいる。陸自の1月の靖国参拝について、政府は「私的な参拝」で問題はないとの見解だ。自衛隊員にも信教の自由があり、参加者全員がそれぞれ自由意思に基づいて休暇を取得。玉串料も私費で支払ったことなどを根拠とする。しかし、日本国憲法に政教分離規定が設けられた歴史などを考えれば、額面通りに受け止められない。政教分離の意味を考える。

規定で断った国と神道の結びつき表す

自衛隊の靖国神社の集団参拝をめぐり、3月6日の参院予算委員会で質疑があった。

有村治子・参院議員(自民党)「自衛官の靖国神社参拝について何が適切であり、どのような課題があると防衛省として整理されたのか」

木原稔防衛相「参加者全員が自由意思に基づく私的参拝と認識したうえで、休暇を取得し、玉串料を私費で支払った私的参拝だ。(部隊参拝を禁じた)事務次官通達に違反するものではない」

この答弁は、首相の靖国神社参拝を正当化する際に繰り返し示されてきた政府の見解と相通じる。首相にも「私人」としての信教の自由はあるが、公人の立場の参拝であれば憲法の政教分離の制約を受けるという考えだ。

挙げられた4条件

もっとも歴史を振り返ると、1980年代前半までは政府は政教分離をなるべく厳格にとらえようとしてきた。

例えば、75年8月15日に三木武夫首相(当時)が、戦後の内閣総理大臣として初めて終戦記念日に靖国神社に参拝した。その際、(1)公用車は使わない(2)玉串料は公費で出さない(3)記帳には肩書をつけない(4)公職者を随行させない、という四つの条件を挙げ、三木首相の参拝を「私的なもの」と説明した。

80年11月の参院議院運営委員会の理事会では、「内閣総理大臣その他国務大臣としての資格で靖国神社に参拝することは違憲ではないかという疑いをなお否定できない。国務大臣としての参拝は差し控える」との見解を示した。

流れを変えたのが、中曽根内閣の官房長官の私的諮問機関「閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会」の85年の報告書だ。「政教分離に抵触しない何らかの公式参拝の途がありうる」と踏み込んだ。

懇談会のメンバーには憲法学者の芦部信喜・学習院大教授(当時)も参加し、「(内閣総理大臣が)宗教団体である靖国神社に参拝することは、目的は世俗的であっても、その効果に置いて国家と宗教団体との深い関り合いをもたらす象徴的な意味を持つ。国家と宗教との関り合いの相当とされる限度を超え、違憲と言わざるを得ない」とする意見を述べた。

しかし、芦部氏は法律雑誌に寄せた論考で「私の意見は全くの少数説となった」と記している。85年の終戦記念日、中曾根康弘首相(当時)は靖国神社への「公式」参拝に踏み切った。

公費支出は「違憲」

政治の動きに一定の歯止めを掛けようとしてきたのが、司法だ。下級審段階で判断は分かれているが、首相の靖国神社参拝を「違憲」「違憲の疑い」とする判決がいくつか出ている。

例えば、中曽根首相の参拝をめぐる訴訟で大阪高裁は92年7月、儀礼的・習俗的なものとは言えないなどとして「違憲の疑いがある」と述べた。小泉純一郎首相の参拝をめぐる裁判では、大阪高裁が2005年9月、本殿に参拝した首相の行為を「宗教的意義が深い行為」などとして、憲法が禁止する宗教的活動にあたると判断した。

参拝ではないが、愛媛県による靖国神社への玉串料などの公費支出の合憲性が争われた裁判では、最高裁が97年4月に「違憲」と断じた。

「明治維新以降、国家と神道が密接に結びつき、種々の弊害が生じたことを踏まえ、新たに信教の自由を無条件に保障し、その保障を一層確実なものとするため、政教分離規定を設けるに至った」と政教分離規定が生まれた経緯に言及。県による玉串料などの支出は、「特定の宗教への関心を呼び起こす」とし、「社会的儀礼に過ぎない」という県側の主張を退けた。

続いて、隣のコラムを写真で: