◎昨年の暮れ12月28日に放送されたBS1スペシャルの番組を書き起こしてみました。この番組で中村哲氏の生い立ちとその活動・医療から用水路建設への道程がよく判りました。中村哲氏を知らなかった人にもよく解る内容なので、いつものように私なりのやり方ですが保存版の作成に取り掛かってみました。(番組の広瀬修子さんのナレーションは『です、ます』調の丁寧な話し方です。中村哲さんの文章の朗読は塚本信也さん)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ナレーション(地の部分になります):2019年12月、福岡市の葬儀場で医師中村哲の告別式が行われ、国内外からおよそ1300人が参列した。中村はパキスタンとアフガニスタンで35年にわたる医療活動をつづけた。しかし、人々が命の危機に陥ったとき用水路建設に乗り出した。それから17年、干上がった不毛の地は緑をたたえる豊かな大地に姿をかえ、65万の暮らしを支えるまでになった。

しかし、中村は用水路工事の現場に行く途中、何者かの銃撃により5人のアフガニスタン人と共に命を落とした。現地の人を救うために命を掛けた中村とは、どのような人物だったのか? 私たちは中村を知る多くの人々を訪ねた。

中村は35年にわたる現地での活動の間、自らの思いを書き残していた。

我々はあらゆる立場を超えて存在する良心を集めて氷河となし、

確実に困難を打ち砕き、かつ何かを築いてゆく者でありたいと

心底願っている。

73年の生涯、何を考え、何をめざしていたのか、文章と親交のあった人の証言から、その軌跡をたどる。

中村が幼少期を過ごした福岡県北九州市若松区に中村が我が家のように出入りした家が今も残っている。母の玉井家。この家で共に過ごした従弟の玉井史太郎さん。「こんな格好をしてるから、婆さんの還暦祝いの写真じゃないかと思う」(大勢の集合写真を見て)

中村が幼少期を過ごした福岡県北九州市若松区に中村が我が家のように出入りした家が今も残っている。母の玉井家。この家で共に過ごした従弟の玉井史太郎さん。「こんな格好をしてるから、婆さんの還暦祝いの写真じゃないかと思う」(大勢の集合写真を見て)

中村にとって祖母の玉井マンは大きな存在だった。生い立ちについて綴った文章のなかでも原点として挙げているのは祖母の教えだ。

弱者は率先してかばうべきこと

職業に貴賤がないこと

どんな小さな生き物の命も尊ぶべきこと

みな祖母の教説を

繰り返していただけのことだと思うことがある。

若松は筑豊炭田の石炭の積出港として栄えた。全国から様々な人々が仕事を求めて集まってきた。祖母のマンと祖父の金吾郎は港湾労働者を取りまとめる玉井組を率いていた。二人は裸一貫、一労働者から身を起こしたたたき上げだった。

玉井史太郎「在日朝鮮人を沢山使っていた。子どもの時から差別は絶対してはいけないは身に付いたものとして当たり前のこととしてきた記憶がある。」

二人はどんな境遇の人であろうと差別せず困っていれば手を差し伸べた。

「正しいものが勝つ、強きをくじき弱気を助ける、という素朴な正義感は一貫していた」

中村が6歳の頃から暮らした福岡県古河市。山と海に囲まれ自然豊かな町。この地の体験が中村の人生に大きな影響を及ぼしていく。

中村が6歳の頃から暮らした福岡県古河市。山と海に囲まれ自然豊かな町。この地の体験が中村の人生に大きな影響を及ぼしていく。

小学校の同窓生、矢野健二さん。60年前の記憶を頼りに当時昆虫採集で訪れたところを案内してもらった。「小学3年の時、これです、砂防ダムを渡って行った。」

二人にとっては大冒険。ある日の出来事を矢野は鮮明に覚えている。中村は昆虫の中でも特に蝶の収集に熱中、その中でも注目していた蝶がいた。羽根が石垣模様のイシガキチョウ。その日、中村は矢野さんに「イシガキチョウには通り道がある」と言った。

二人にとっては大冒険。ある日の出来事を矢野は鮮明に覚えている。中村は昆虫の中でも特に蝶の収集に熱中、その中でも注目していた蝶がいた。羽根が石垣模様のイシガキチョウ。その日、中村は矢野さんに「イシガキチョウには通り道がある」と言った。

「ここを通ったよと言うと、やはり通る。」 ただ単に蝶が好きだというのだけではない優れた観察者としての目線を矢野さんは感じた。「ただやみくもに採るだけではなくて、ちゃんと見てた。どんな葉っぱを食べるんだということや卵を産むんんだということとかをちゃんと見てた。」

「世界には目を凝らして観察しなければ気づかないことが沢山ある」中村は幼い頃の印象的な思い出を書き綴っている。

「人は見ようとするものしか見えない」ということを昆虫の世界を通して知った。

牛糞にたかるコガネムシの生活、クヌギの木にやってくるムシたちの饗宴、昆虫の世界は無限大である。

また盛んに山を歩いたので足腰がきたえられ、山歩きは少しも苦にならなくなった。

がこうして、その二十年後、ペシャワール赴任の運命が準備されていたことを、誰一人知らなかったのである。

(中村哲「天、共に在り」

◆盲目の牧師 藤井健児は、中学生時代の中村と出会い、長く交流を重ねた。

◆盲目の牧師 藤井健児は、中学生時代の中村と出会い、長く交流を重ねた。

「彼が西南学院中学の2年生の時に私どもの教会に参りました。初めは将来は物書きになると言っておりましたが、その内、先生が目も不自由なのに世のため頑張っておられる、そう彼が言ってくれて、自分も世のため人の為となる仕事をしたいと彼は医学部を望むようになりました」

◇教育熱心な両親の方針で中村はミッション系の中学校に進学、学校で藤井さんが牧師を務める教会を紹介され熱心に通うようになった。目の不自由な藤井さんですが、中村か来たときはすぐわかった。

「下駄のゆっくりしたカラ~ンコロ~ンという音がして、間違いなく彼だなという具合でした。礼拝だけじゃなくて、文学や社会のことなどいろいろ話した。」

中学時代の同級生 前田敏朗さん 二人とも山登りが好きでよく連れ立って近くの山に登った。「英語が抜群に良くていつも百点。運動は余り得意じゃなかった。走る姿もかっこよくなかったし。」

3年間同じクラスで過ごした前田さんは、中村の自宅にも遊びに行った。

中村の両親は建設関係の労働者が泊まる旅館を営んでいた。中村の父 勉は戦前、戦後を通して社会運動にのめり込み、逮捕された人々の救済に奔走、家業には余り熱心ではなかった。当時を中村自身がこう振り返っている:

家、財産全てが抵当にはいっていて、借金取りの来訪が絶えなかった。

突然人相の悪い男たちが家に踏み込んでタンスや骨とう品はもちろん、

子どもの机にまで白墨で値段をつけて行ったこともあった。

こんなことが何度も重なると、やはり子供心に不安に思うものである。

ただくよくよする者は回りにいなかったように思う。

(中村哲「我、天に在り」)

◇家を切り盛りしていたのは母 秀子。実家玉井家の気質を受け継ぎ明るく豪快な女性でした。家業に忙しいとき中村を実家に預けることも多かった。

当時実家には祖母玉井マンと共に母の兄、火野葦平が暮らしていた。火野は芥川賞作家で戦時中に自身の戦場での体験を出版、ベストセラー作家となった。しかし、戦後は戦争協力者として世間の非難を浴びた。苦しみ悩む姿を中村は真近で見ていた。

中村が中学1年生の時、火野葦平は睡眠薬による服毒自殺を遂げる。火野の死は中村の心に深く刻み込まれた。

思うに火野は、戦中戦後に劇的な返還を強いられた時代の子であった。昨日まで「鬼畜米英」を合唱していた国民が昭和二十年八月十五日を境に変化し、無節操で軽薄な風潮が横行する。繊細な詩人の魂と戦争の影との相克は彼を苛(さいな)んでいたに違いない。

◇価値観の揺れ動いた時代、キリスト教に強く傾倒していく中村は中学3年生で洗礼を受けた。盲目の牧師藤井さんの元に毎週のように熱心に通うようになった。

ある日曜の朝のこと、その日は中村が公立高校を受験する日でした。

「下駄を履いてカラ~ンコロ~ンと足音が、見たら哲ちゃんが例の調子で・・・

「哲ちゃん、あなた今日公立高校の試験の日じゃないん?」「あ、忘れとりました、すいません」

この頃中村は人知れず大きな悩みを抱えていた。

人とうまく話せない。顔面が紅潮し手や足が震えだす。駅の改札口で切符を渡す時でさえ動作がぎこちなくなる。とくに同年代の女性を前にすると、もう、だめでした。

(丸山直樹「ドクター・サーブ」)

高校時代の同級生 西川ともゑさん、アルバムを見ながら「これ、これ、半分隠れるように。グループで女子が話す中に入ってきて喋るタイプではない。口きいたことなかったですね。目と目があったらにんまりにやっと笑うという印象ですね。」

高校時代の同級生 西川ともゑさん、アルバムを見ながら「これ、これ、半分隠れるように。グループで女子が話す中に入ってきて喋るタイプではない。口きいたことなかったですね。目と目があったらにんまりにやっと笑うという印象ですね。」

人見知りの強かった中村が自分から話しかけた人がいる。同じクラスだった中村元気さんです。元気さんはある事情で授業が終わるとすぐ帰宅していた。

「僕がいつも帰っているのを見て、ボソッと『なんで帰るん』と言われ『よかろうもん』と言いながらたいして答えていなかったと思う。」

「僕がいつも帰っているのを見て、ボソッと『なんで帰るん』と言われ『よかろうもん』と言いながらたいして答えていなかったと思う。」

実は元気さんは家が貧しくて奨学金で高校に通い家計を助けるために新聞配達のアルバイトをしていた。しかしそのことは周囲に隠していた。

「友達にも絶対言えなかった。自分の生い立ちは喋ったことない。差別的な目で見られてたからね。貧乏は悪だじゃないけど、蔑(さげす)まれていて、蔑むというのが普通だった、あの頃は。」

そんな中、中村には次第に自分のことを打ち明けるようになったという。「彼なら喋ってもいいかなと思って、差別的であるかないか分かるので。中村には”ない”というイメージがあったものですから。押し入れに寝てたと言ったら『見せて見せて』と言われ、見せられないと断ったこともあった。変わった人だったから。余り喋らない人だけど、自分が興味を持ったら食いつくというところがあった。」

そんな中、中村には次第に自分のことを打ち明けるようになったという。「彼なら喋ってもいいかなと思って、差別的であるかないか分かるので。中村には”ない”というイメージがあったものですから。押し入れに寝てたと言ったら『見せて見せて』と言われ、見せられないと断ったこともあった。変わった人だったから。余り喋らない人だけど、自分が興味を持ったら食いつくというところがあった。」

人見知りだった中村、しかし苦労する友人を放っておけなかった。

◇牧師の藤井さんはある日中村から失明した時の気持ちを「どげな気持ちやったとですか?」と言う具合でボソボソッと聞かれた。藤井は6歳の時事故に遭って左目を失明、20歳で右目も失明し、絶望の中で苦悩した体験を打ち明けた。

◇牧師の藤井さんはある日中村から失明した時の気持ちを「どげな気持ちやったとですか?」と言う具合でボソボソッと聞かれた。藤井は6歳の時事故に遭って左目を失明、20歳で右目も失明し、絶望の中で苦悩した体験を打ち明けた。

「人生今からだと思ってた時に完全に失明したのでショックを受けて、どうしようもないと思ったこともありましたけど、失明して手に入れたものもある」と藤井は中村に伝えた。

「人の手を借りて暮らす身になって、人を疑っては1日どころか1時間も生きていられない。だから、信頼、とにかく信頼。裏切られたことが仮にあったとしても、それを自分は人を裏切るようなことをしない人間でありたい」と。

自分も人々を信じ人々のために尽くす人間になりたい----中村は医師を目指そうと決意しました。

自分も人々を信じ人々のために尽くす人間になりたい----中村は医師を目指そうと決意しました。

◇1966年九州大学医学部入学。

その頃大学は学生運動の嵐の中にあった。

在学中アメリカの原子力空母エンタープライズが佐世保に入港し、学生、市民が激しい抗議運動を展開。中村はそれに加わった。

九州各地で行われた空襲の記憶、特に長崎の原爆の記憶は生々しく、ほとんどの人々が素朴な心情でエンタープライズ号寄港に猛反発した。中村は「私もその一人で積極的な実力行動を支持した」。

しかし、その後学生運動は 当初の姿とは大きく変わっていった。

理論闘争や党派抗争に熱が入り始めると、違和感を覚えて身を引いた。

人々の平和の願いと、かけ離れた政治性はとうてい受け入れがたかったからである。

(中村哲「天、共に在り」)

◆中村は人の心に向き合いたいと精神科医への道へと進んだ。

精神科医として働き始めた間もない頃の中村と再会した人がいる。中村の同級生 和佐野健吾さん。その時の様子が今でも忘れられない。

「哲ちゃんが大牟田労災病院で働いていた頃クラスの同窓会をしましたね。君はどん格好をして来たか覚えていますか。刑事コロンボをだらしなくしたような恰好でやって来て、ポケットの中から給料袋を出して会費を払ったんだよ。私たちは哲ちゃんは大丈夫か心配したんだ。」

◇この時代(大阪万博の頃)、日本の医療は変化の時を迎えていた。高度成長とともに医療技術が飛躍的に進歩するなかで医師たちは生命を巡る根源的な問題に直面していた。

大学医学部の同級生 宮崎信義さん。大学時代に中村と親しくなり卒業後も交流を続けた。当時の医師たちが経験した苦悩をこう語る。

「丁度、生命観とか生命の尊厳という価値観が揺れ動いた時代じゃないかと思います。1分でも1秒でも生かしておくのが善。たとえ癌の終末期で回復の可能性が無くても、人工呼吸をしてまで生かし続けるという、苦痛を引き延ばしているだけでも、やらざるを得ないという経験をしたんですね。」

◇中村も又患者とどう向き合うのか思い悩む日々を送っていた。その思いを牧師の藤井さんに打ち明けていた。

◇中村も又患者とどう向き合うのか思い悩む日々を送っていた。その思いを牧師の藤井さんに打ち明けていた。

「今の医学が偏って、結果だけを望むというか、ただ壊れた道具を修理して直すような、そういうものがあっちゃいけない、本当に人、個々の魂に寄り添っていきたい」と。

◇中村が勤務医として現場に立つようになって4年、海外に遠征する登山隊から同行する医師を探しているという話が宮崎さんのところに舞い込んだのはその頃だった。

「よく考えたら、そう言ったユニークな医者は一人しか思いつかなかったんですね。中村哲くん、ひょっとしたら脈があるかもしれないから連絡してみたらと。本人は日本が住みにくいと思っていました。それで、その気になって6年ですかね」

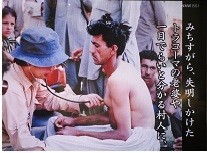

◆1978年、31歳の中村はアフガニスタンとパキスタンに広がるヒンズークシュ山脈の最高峰ティリチ・ミールを目指す編成隊に参加。この機会に趣味の登山と昆虫採集を楽しもうとした。ところがここで人生を大きく変える出来事に遭遇する。

訪れる村々には医療が届いておらず、医師である中村の元に多くの人々が押し寄せた。しかし薬は隊員たちの為にとっておかねばならず住民たちに十分な診療をすることが出来なかった。

訪れる村々には医療が届いておらず、医師である中村の元に多くの人々が押し寄せた。しかし薬は隊員たちの為にとっておかねばならず住民たちに十分な診療をすることが出来なかった。

道すがら失明しかけたトラコーマの老婆が、一目でライと分かる村人に「待ってください」と追いすがられながらも見捨てざるを得なかった。

救いを求める人々に医師として何もできなかった。この体験が中村にある決意を促すことになった。

神々しく輝いている。

我々は地表を這う虫けらにすぎぬ。

いわゆる人間の営みも、

あなたの前には無に等しい。

しかし、それでも自分が逆らえぬ

摂理というものがあれば

喜んで義理を果たすでしょう。

帰国後 この地に派遣する医師を探していると聞いた中村は迷わず手を挙げた。当時35歳、結婚し子どももいた。

◇中村を支えるボランティア団体のペシャワール会です。志に賛同した友人や同級生たちが結成した。現地での活動を支えるための基金活動は全国に広がり、今、会員は1万人を超えている。

後輩医師の村上優さん(蛙注:現ペシャワール会会長)。発足当初からのメンバーです。「過酷な所へあえて選択して行くわけですから、ある種本能のようなものがあるので、自分自身は行ききらんので、そういう意味で彼が行くっていうのは嬉しかったですね。」

◇中村が赴任したのはパキスタン北西部の都市ペシャワール。アフガニスタンとの国境地帯に位置する街だった。中村はここでハンセン病患者の診療を担当。ハンセン病は癩(らい)菌によって皮膚や末梢神経が侵される病気だ。手当が遅れると麻痺や変形が生じる。先進国で終息しつつあったが現地では感染が拡大、しかし、この病気に関心を寄せる医師はいない。

◇中村が赴任したのはパキスタン北西部の都市ペシャワール。アフガニスタンとの国境地帯に位置する街だった。中村はここでハンセン病患者の診療を担当。ハンセン病は癩(らい)菌によって皮膚や末梢神経が侵される病気だ。手当が遅れると麻痺や変形が生じる。先進国で終息しつつあったが現地では感染が拡大、しかし、この病気に関心を寄せる医師はいない。

「誰かがやれば、私がいる理由はありませんが、誰もいないなら、やるしかない。」

◇ハンセン病患者は物を挟んだり掴んだりという生活に欠かせない機能が奪われる。自給自足のこの地では農作業が出来なければ生きる事そのものが困難になる。中村は専門外だった内科、外科の技術を改めて習得、すすんで手術のメスを握った。患者を元の生活に戻すことに心を砕いた。

現地にボランティアとして赴き共に活動してきた看護師の藤田千代子さん。中村の手術に立ち会った時のことをこう語る。

現地にボランティアとして赴き共に活動してきた看護師の藤田千代子さん。中村の手術に立ち会った時のことをこう語る。

「器用でしたよね。きちんと機能は回復、障害なく歩けるように。患者さんたちは大喜びだった ので、あぁ、こんなことも出来るんだ・・・」

中村は一人一人の暮らしを丁寧に聞き取り手術後のリハビリなどを通して患者ととことん向き合った。中村は現地語で語りかける「もし悪化したら早く診せに来てください。今度来たら義足の方も何とかしましょう。」

◆当時、隣国アフガニスタンではソビエト軍による戦いが激しさを増していた。およそ300万人の難民が国境の山を越えて逃れてきていた。

◆当時、隣国アフガニスタンではソビエト軍による戦いが激しさを増していた。およそ300万人の難民が国境の山を越えて逃れてきていた。

この時中村は一人の患者と出会う。アフガニスタンから戦いを逃れパキスタンの難民キャンプで暮らしていたハリマ。ハンセン病が悪化して中村の元に送られてきた。看護師の藤田さん「らい反応が起きたときはすごい苦しんで獣みたいな声を出すので…」 その苦しみを取り除くために何をすべきか中村もまた苦しんでいた。

この時中村は一人の患者と出会う。アフガニスタンから戦いを逃れパキスタンの難民キャンプで暮らしていたハリマ。ハンセン病が悪化して中村の元に送られてきた。看護師の藤田さん「らい反応が起きたときはすごい苦しんで獣みたいな声を出すので…」 その苦しみを取り除くために何をすべきか中村もまた苦しんでいた。

らい反応が繰り返し身体を痛めつけていた。喉頭浮腫で声がかすれしばしば呼吸困難と肺炎に陥った。「殺してくれ」と言う痛々しい 叫びも無視して病状の収まるのを待つ以外になかった。

私が密かに抱いていた暗い自問は、このまま重症肺炎に陥らせて死を待つべきか、何とか生き永らえさせるかということであった。

(中村哲「ダラエ・ヌールへの道」)

気管を切開すれば何とか命をつなぎとめることが出来るが声を失うことになる。ただでさえ厳しい難民生活がさらに過酷なことになることを意味した。話ができ医療器具を装着したまま生き延びることがハリマにとって幸せなのか判断できなかった。この間もハリマの苦痛を訴える叫び声 が全棟に響きつづけた。

数か月の後たまりかねた私は、ついに気管切開に踏み切った。ハリマという患者、ハリマという一個の人間は、これで幸せだったのだろうかという疑問はしばらく自分を暗い表情にしていた。

おそらく当のハリマという患者自身もこの疑問を共有していたに違いない。自分も又患者たちと共にうろたえ、汚泥にまみれて生きてゆくただの卑しい人間の一人に過ぎなかった。

(中村哲「ダラエ・ヌールへの道」)

◇中村を救ったのはある日のささやかな出来事だった。クリスマスの日、中村は入院患者の全員にケーキをふるまった。

山の中から出てきた患者には恐らく最初で最後の豪華な食べ物であったろう。例のハリマも同室の女性患者と共に笑顔で向かい合っていた。変形した手で器用に気管切開の部位を押さえ、かすれた声を振り絞って談笑しケーキをぱくついているのを見て私はほっとした。

口の中でとろけるケーキの一片とともに命あることの楽しさを思い起こせば、それでよかった。彼ら患者たちとハリマの笑顔こそが何よりも代えがたい贈り物であった。

(中村哲「ダラエ・ヌールへの道」)

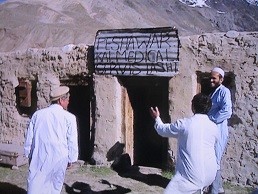

◆中村はこれまで医療の届かなかった更に奥地へと自ら出向く決意を固める。山岳地帯の巡回医療だ。そこにはハリマのように重い病をかかえて取り残された人々がいるはずだった。巡回医療は国境を越えてアフガニスタンの山岳地帯へも及んだ。

◇中村は10年かけて無医村だった山岳地域に5つの診療所を開設した。その拠点となる病院も建設。100人を超える医療スタッフとともに年間15万人以上の診療を行える態勢を整えた。これらの活動を支えたのは支援団体を通して送られてきた日本の人々の寄付金でした。中村は当時の心境をこう綴っている:

当地への赴任は最初にヒンズークシュ山脈 を訪れたときの一つの衝撃の帰結であった。同時に余りの不平等という不条理に対する復讐でもあった。

「さぁ、始めましょう、スタート!」

悲願だった医療の届かない地域の診療がやっと軌道に乗り始めた。しかし、思いもよらぬ事態がアフガニスタンを襲います。

(2)につづく

BS1スペシャル「良心を束ねて河となす~医師・中村哲 73年の軌跡~(2)」(書き起こし) - 四丁目でCan蛙~日々是好日~ (hatenablog.com)